Préface

Préface Par Françoise BAYARD

Historienne1,

Ancien Doyen de la Faculté d'Histoire de Lyon.

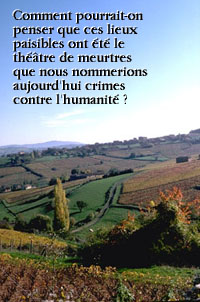

Quel

Lyonnais ne connaît pas Theizé, «ce petit

paradis Toscan lumineux comme la pierre

dont il est issu», situé à une vingtaine

de kilomètres de la capitale des Gaules, dans le «pays

des pierres dorées» ? Quel visiteur manquerait

d’y évoquer le souvenir paisible de Manon Phlipon,

de son époux Jean-Marie Roland de la Platière

et de leur

fille Eudora qui séjournèrent

au clos de la Platière de 1784 à 1788 ? Comment

pourrait-il raisonnablement penser que ces lieux paisibles ont

été le théâtre de meurtres —

que nous nommerions aujourd’hui crimes contre l’humanité

— il y a plus de deux cents ans ?

Mai

1793 : les élections municipales donnent à la

ville de Lyon un maire girondin. Le mois

suivant, le gouvernement de la Nation devient montagnard. Durant

l’été, la situation du pays est désespérée.

Aux frontières c’est l’invasion. A l’intérieur,

l’insurrection s’étend sur une grande partie

du territoire : soixante départements se sont insurgés

contre la proscription des Girondins ; les départements

de l’ouest contre la politique religieuse et la levée

des 300000 hommes ; ceux du midi contre l’exécution

du souverain au début de l’année. Progressivement,

le gouvernement révolutionnaire, codifié par la

Convention le 4 décembre 1793, se met en place. Dans

un tel climat, après l’échec de pourparlers,

l’assemblée décide de faire le siège

de la ville. Plus de 50000 hommes l’encerclent.

Mai

1793 : les élections municipales donnent à la

ville de Lyon un maire girondin. Le mois

suivant, le gouvernement de la Nation devient montagnard. Durant

l’été, la situation du pays est désespérée.

Aux frontières c’est l’invasion. A l’intérieur,

l’insurrection s’étend sur une grande partie

du territoire : soixante départements se sont insurgés

contre la proscription des Girondins ; les départements

de l’ouest contre la politique religieuse et la levée

des 300000 hommes ; ceux du midi contre l’exécution

du souverain au début de l’année. Progressivement,

le gouvernement révolutionnaire, codifié par la

Convention le 4 décembre 1793, se met en place. Dans

un tel climat, après l’échec de pourparlers,

l’assemblée décide de faire le siège

de la ville. Plus de 50000 hommes l’encerclent.

La

cité résiste quasi seule. Quelques troupes et

des armes viennent du Forez. Le Beaujolais

ne bouge pas. Depuis longtemps, ses relations avec la capitale

des

Gaules ne sont pas bonnes. En mars 1789, nombre de cahiers de

doléances beaujolais s’élèvent contre

la grande ville qui ponctionne, depuis des siècles, les

biens

et les enfants de la région et réclament d’en

être séparés. Les débuts de la Révolution

ne leur donnent pas gain de cause. Les nouveaux événements

peuvent y aider. L’hostilité latente se double d’opposition

politique. La Montagne n’est pas ici mal perçue.

Après

deux mois de résistance, les troupes qui ont défendu

Lyon (6 à 7000 hommes) estiment la défense impossible.

Dans la nuit du 8 au 9 octobre, sous la conduite

de leur général, le Comte de Précy, elles

sortent et se dirigent vers le nord. Que sont-elles devenues

? C’est à une véritable enquête que

se livre Jacques Branciard

dans son ouvrage sur les Muscadins de Theizé .

Au

centre de sa recherche, une seule et unique question : les troupes

du général Précy ont-elles été

dépouillées et massacrées, en octobre 1793,

par certains habitants du village de Theizé, enrichis

depuis et qualifiés de Muscadins, surnom qu’on donnait

alors à ceux qui n’étaient pas favorables

aux Jacobins ? L’intérêt peut sembler mince

pour ceux qui ne demeurent pas dans la région. Mais la

méthode utilisée par Jacques Branciard, qui s’inscrit

dans le champ historique assez peu exploré de la mémoire

des faits à travers les siècles, dépasse

le cadre local. Il rejoint d’illustres prédécesseurs,

particulièrement Philippe Joutard qui l’expérimenta

sur les Camisards des Cévennes et Anne-Marie Granet-Abisset

sur les migrants du Queyras.

Quatre

étapes caractérisent sa démarche. Partant

de la rumeur qui circule encore de nos jours dans la région,

il essaie de recueillir des informations orales auprès

des personnes ayant travaillé sur la question («la

mémoire des érudits»). Il part ensuite «sur

le terrain» pour rencontrer et écouter les habitants

du village. Après avoir inventorié cette «mémoire

des faits», peu précise, voire absente — Jacques

Branciard parle même de «conspiration du silence»—,

il s’interroge sur les «relais de la mémoire»

— tous les écrits de diverse nature qui l’ont

aidée à se mettre en place. Enfin il va aux sources

: récits et, surtout, archives révolutionnaires.

Sont ainsi sollicités les mémoires du général

Précy, de son aide de camp, Edme de la Chapelle de Béarnès,

de l’artilleur Monte-au-ciel qui dicta son témoignage

à son neveu Dussieux et du diacre Terraillon, la commission

des inhumations, les rapports du général Doppet,

le procès de Théodore Chabert, les délibérations

du conseil municipal de Quincieux et le mémoire pour

le citoyen Antoine Danguin.

Jacques

Branciard va pas à pas et livre peu à peu ses

conclusions. L’événement que les «vrais

Theizerots» ne veulent pas dire, que les monographies

régionales minimisent et que les études, en particulier

celle d’Eugène Berlot-Francdouaire (1909), localisent

mal, se met alors en place de manière précise,

claire et définitive.

Au

difficile sortir de Lyon, les troupes de Précy se sont

séparées en deux. Sous la direction du général,

le premier groupe est bien parvenu dans le secteur de Theizé

les 10 et 11 octobre et a été attaqué par

les habitants. Le deuxième a reflué dans les bois

d’Alix le 10 octobre et y a été mis en pièces

par les troupes de la Convention et par les villageois. Antoine

Danguin, habitant de Theizé et commissaire du canton

du Bois-d’Oingt a organisé la chasse aux insurgés,

comme ses fonctions l’obligeaient à le faire. Il

a été compris, aidé et soutenu par ses

concitoyens et les habitants des villages voisins qui sont même

allés bien au-delà de ce qui leur était

demandé. Tous les biens des fuyards ont été

pris; certains ont été égorgés ou

assommés. Il a donc dû intervenir pour modérer

leur ardeur.

Comment

expliquer, cependant, que seul les Theizerots soient, jusqu’à

présent, qualifiés de Muscadins alors que nombre

d’habitants de la région ont participé à

la traque des fuyards ? Jacques Branciard prolonge son enquête.

Le feuilleton de Dominique Giuliani Les Mystères des

bois d’Alix paru en 109 épisodes, entre septembre

1899 et février 1901, dans le Réveil du Beaujolais,

journal nationaliste, anti- dreyfusard et anti-radical, et surtout

son accueil dans la région, lui fournissent

les éléments d’une hypothèse. Ce roman

à clé révélerait les tensions politiques

du début du XXe siècle, quand les «Muscadins»

(ou «gros») étaient à droite et les

«Non-Muscadins», à gauche et que deux familles

se disputaient la mairie du village. Sur leur pression, l’auteur

dut préciser que les massacres qu’il avait commencé

à raconter avaient été perpétrés

par des étrangers au pays et arrêter sa publication.

Comment

expliquer, cependant, que seul les Theizerots soient, jusqu’à

présent, qualifiés de Muscadins alors que nombre

d’habitants de la région ont participé à

la traque des fuyards ? Jacques Branciard prolonge son enquête.

Le feuilleton de Dominique Giuliani Les Mystères des

bois d’Alix paru en 109 épisodes, entre septembre

1899 et février 1901, dans le Réveil du Beaujolais,

journal nationaliste, anti- dreyfusard et anti-radical, et surtout

son accueil dans la région, lui fournissent

les éléments d’une hypothèse. Ce roman

à clé révélerait les tensions politiques

du début du XXe siècle, quand les «Muscadins»

(ou «gros») étaient à droite et les

«Non-Muscadins», à gauche et que deux familles

se disputaient la mairie du village. Sur leur pression, l’auteur

dut préciser que les massacres qu’il avait commencé

à raconter avaient été perpétrés

par des étrangers au pays et arrêter sa publication.

Grâce

à l'auteur, on sait maintenant que le roman n’était

pas une fiction. Au bout d’une analyse exemplaire, les

faits sont désormais définitivement établis.

Au-delà, toutefois, de la vérité historique,

Jacques Branciard montre aussi comment fonctionne la mémoire

des faits, surtout quand ils sont douloureux. C’est une

autre vérité qu’on aurait pu rencontrer dans

n’importe quel village, lors de n’importe quelle guerre,

civile ou non, dans n’importe quel pays, à n’importe

quelle époque. Après le temps de l’horreur

commence le temps du comment vivre après l’horreur,

infiniment plus long. Jacques Branciard éclaire l’un

et l’autre. Magistralement.

1 - Professeur

d'Histoire moderne à l'Université Lumière-Lyon

2, Françoise Bayard est une spécialiste du monde

de la finance à l'époque moderne. On lui doit

notamment Le Monde des Finnaciers au XVIIe siècle

(Flammarion 1988) et, en collaboration avec Pierre Guignet,

L'Économie Française aux XVIe, XVIIe et

XVIIIe siècles (Orphys 1991). Cette Lyonnaise

est également l'auteur de L'Histoire de Lyon

(Horvath 1989) de Lyon intélligence d'une Ville

(Ouest France 1995).