Les Muscadins

Sans

refaire ici l’histoire de Lyon pendant la Révolution,

ni même faire le récit du siège de la ville

par les troupes de la Convention en 1793. Il convient cependant

de rappeler quelques faits qui vont nous permettre de comprendre

qui étaient ces soldats qui sortirent de la ville au

matin du 9 octobre 1793 et qu’on appelait les muscadins.

En

1789, la ville de Lyon n’a pas encore «passé»

le Rhône, et sa population est regroupée sur les

quais de la Saône et dans la Presqu’île. Avec

les faubourgs de Vaise, de la Croix Rousse et de la Guillotière

la cité compte environ 150 000 habitants.

L’activité

principale de la ville est le tissage et le commerce de la soie,

industrie florissante naguère mais en pleine crise. On

estime en effet qu’à la veille de la Révolution

un tiers des canuts est au chômage. Cette crise économique

engendre bien évidemment des tensions sociales ; face

aux 60000 canuts, deux à trois mille privilégiés,

nobles ou bourgeois dont une centaine de familles qui tiennent

les rênes du pouvoir politique et économique et

qui se succèdent à la tête de la municipalité

de l’époque : le Consulat constitué d’un

Prévôt et de quatre Échevins.

La tension sociale qui s’était cristallisée

notamment lors de deux crises très dures en 1744 et 1786

va être ravivée en 1789 et aboutira à de

nouvelles émeutes. Le Consulat fait alors appel à

la fois aux troupes de lignes et «aux bons citoyens»

qui constituent une garde bourgeoise de volontaires pour réprimer

les troubles.

Cette garde bourgeoise ne sera dissoute qu’en février

1790 et pendant les premiers mois de la Révolution, elle

sera l’instrument privilégié du premier échevin

Imbert Colomes, dans sa tentative de résistance à

la mise en place des nouvelles institutions démocratiques47.

C’est dans cette

milice que se trouve l’origine du sobriquet de muscadins

donné aux soldats lyonnais.

Pour

certains auteurs, le mot aurait d’emblée désigné

une certaine jeunesse dorée qui affectionnait particulièrement

le musc. L’appellation serait donc tout naturellement passée

aux miliciens du premier échevin ; et comme nombre de

ces jeunes gens servirent dans les rangs insurgés lors

du siège, l’appellation péjorative aurait

fini par englober toutes les troupes lyonnaises. Et de là,

par le relais des représentants en mission qui dirigeaient

le siège de la ville, elle serait passée dans

le lexique national et aurait fini par désigner les bandes

de jeunes agitateurs royalistes du Directoire ; acception sous

laquelle le terme est passé à la postérité.

Mais pour l’auteur lyonnais Ballaguy48 le mot aurait tout

d’abord désigné les commis du négoce

lyonnais et notamment ceux du négoce de la soie qui avaient,

entre autres attributions, celle de receptionner et de rétribuer

le travail des canuts. Tâche dans laquelle ils ne se seraient

pas rendus populaires auprès de ces derniers qui moquaient

leurs manières et leur parfum et qui les auraient baptisés

muscadins.

Lors de la formation de la milice d’Imbert Colomes, ces

Muscadins furent appelés à servir aux côtés

des fils de leurs patron. Et ce serait donc à eux que

la garde bourgeoise devrait cette appellation. Ballaguy raconte

notamment (mais malheureusement il ne cite pas ses sources)

qu’une des premières interventions de ces hommes

(après qu’ils eurent contribué à mater

l’émeute lyonnaise) fut d’aller réprimer

les troubles du Dauphiné et qu’en rentrant «victorieusement»

à Lyon, ils empruntèrent la Grande rue de la Guillotière

où ils furent accueillis aux cris de «muscadins»

et bombardés de divers objets par la population du Faubourg

massée aux fenêtres.

Plusieurs

éléments nous donnent à penser que cette

explication est la bonne. D’abord le dictionnaire des Goncourt

atteste qu’encore au XIXe siècle les commis des

magasins Lyonnais étaient désignés comme

des muscadins49 et le Larousse du XXe siècle établit

que dans les années trente, à Lyon, ce mot était

toujours appliqué aux commis des magasins de denrées

coloniales. Ensuite et surtout nous avons retrouvé dans

un texte de 1794 une définition de ce terme ; et elle

corrobore tout à fait l’hypothèse de Ballaguy.

Elle est tirée d’un mémoire intitulé

Le Siège de Lyon ou le triomphe de la Calomnie. Son auteur

est Thomas Nicolas Casati50 un peintre lyonnais d’origine

italienne qui servit comme caporal dans l’armée

de Précy :

«Quant aux muscadins j’ai dit plus haut que ce sont

les commis de magasins, mais comme en ce jour là, il

paraissoit que tout devoit concourir à la défense

générale de la ville en danger, les négociants

et tout bon citoyen pris les armes pour résister à

l’oppression dont on étoit si visiblement menacés

par les patriotes établis à l’hotel comun.

Ce sobriquet a été ensuite conservé à

ce parti par les soins de la Convention qui a trouvé

dans cette épithète, un moyen de plus pour les

rendre ridicules[…]»51

Si

les soldats lyonnais de l’armée du siège

se sont retrouvés affublés du même sobriquet

que la milice réactionnaire d’Imbert Colomès,

il ne faut pas en conclure que ces insurgés étaient

un ramassis de jeunes gens bien nés et de commis du négoce.

Plusieurs travaux52 ont établi que la révolte

des Lyonnais du 29 mai 1793 était le fait d’abord

de républicains, modérés mais sincères,

qui voulaient renverser la municipalité du «Chalier»

Bertrand pour des raisons purement Lyonnaises.

Leur

drame a été qu’au moment où ils s’insurgeaient

contre cette municipalité «enragée»,

le mouvement de bascule inverse s’opérait à

Paris avec la proscription des Girondins.

Les braises de cette révolution municipale furent attisées

d’abord par les royalistes qui avaient participé

à la journée du 29 mai, puis par quelques députés

girondins en fuite. La rupture avec Paris fut consommée

dès la mi-juillet avec l’exécution de Chalier.

A Lyon on créa une armée départementale

tandis que le représentants Dubois Crancé commençait

à mobiliser le département de l’Isère

et à écrire au comité de salut public pour

détourner une partie de l’armée des Alpes

afin de mater Lyon.

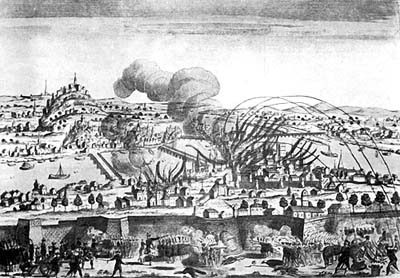

Le siège de

Lyon en 1793

(Gravure allemande - Musée

Historique de Lyon)

|

|

Dès

lors, les royalistes qui formaient l’essentiel de l’État-major

de l’armée départementale prirent de plus

en plus d’influence. Influence qui allait bien entendu

s’accroître encore lorsque les armées de la

Convention mirent le siège devant Lyon, le 7 août.

Pendant un temps, les Lyonnais pourront se croire les plus forts

et ils réussiront même à occuper Saint-Étienne

et surtout Montbrison avec le soutien des royalistes locaux.

Mais les représentants en mission dépêchés

pour conduire les opérations finirent par rassembler

plus de cinquante mille hommes sous les murs de la ville et

surtout à la cerner complètement. Dès lors

l’investissement ne pouvait être que retardé

et ce n’est certainement pas la stratégie purement

défensive du commandant en chef des troupes lyonnaises,

le général Précy, qui aurait pu l’empêcher.

Après

un baroud d’honneur victorieux, mais terriblement meurtrier,

le 29 septembre, les Lyonnais surent qu’ils avaient perdu.

Les autorités civiles, malgré l’opposition

du commandement militaire, tentèrent de négocier

une réddition honorable. Précy, quant à

lui fit savoir à ses fidèles qu’il allait

tenter une sortie. Celle-ci s’opèra le 9 octobre

au matin.

Des officiers royalistes, Lyonnais ou non, certains revenus

d’émigration pour se jeter dans la ville rebelle,

des nobles du Forez ayant gagné la capitale des Gaules

dans les rangs des Lyonnais venus occuper Montbrison, des administrateurs

insurgés inquiets pour leurs têtes, quelques femmes…

Mais aussi des hommes de la troupe, ceux des unités sûres

à qui l’on a fait passer la consigne, et sans doute

encore, ceux qui ont suivi le mouvement ou qui ont réussi

à savoir.

Dans des proportions qui restent à déterminer,

voilà les hommes qui composent cette troupe. La

plupart partent pour ne plus revenir ; et comme ils en sont

conscients, dans la mesure du possible ils emportent tous leurs

biens.

Ce sont les muscadins. Nous les retrouverons bientôt dans

les parages de Theizé.